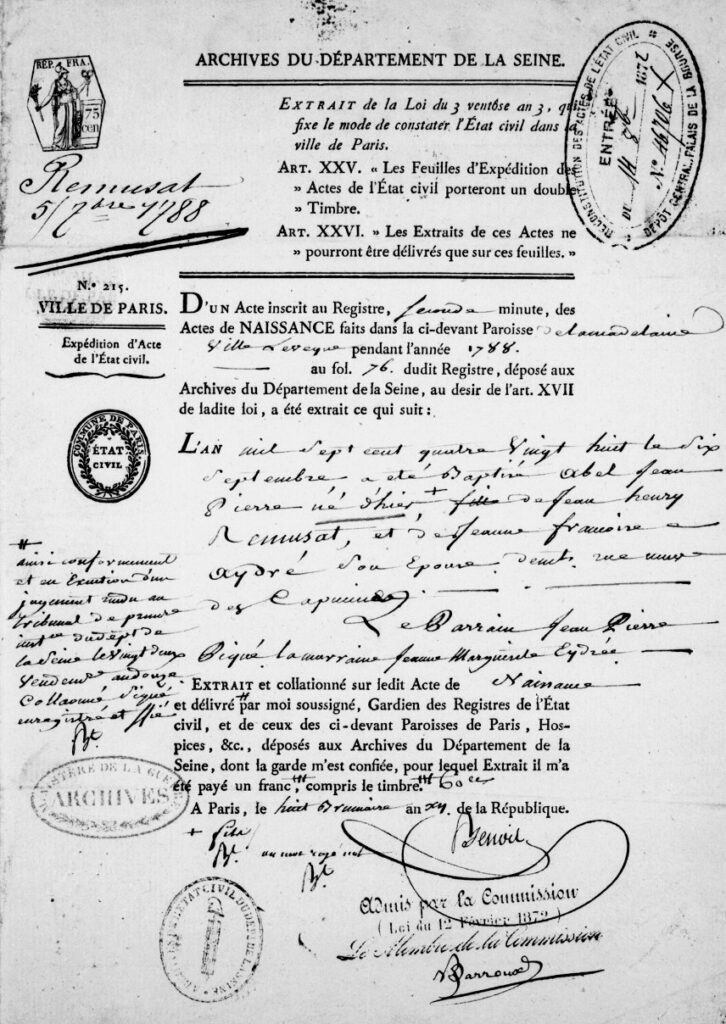

« Le 6 septembre 1788 est baptisé Abel Jean Pierre, né d’hier, fils de Jean Henry Remusat et de sa femme Jeanne Françoise Aydrée, son épouse, demeurant rue Neuve des Capucines, en la paroisse de la Madeleine Ville l’Evêque. »

Les famille Rémusat ou Remuzat sont très nombreuses dans le Alpes du Sud. Le père, Jean Henry est né à Grasse le le 19 juillet 1730 d’un père « facturier », ouvrier dans une manufacture. Il est baptisé dans l’Eglise-Cathédrale de Notre Dame du Puy. Il y est enfant de chœur et témoin de quelques mariages jusqu’en 1745. On le retrouve « étudiant en chirurgie » à Paris, vingt ans plus tard, rue Saint Honoré, à Paris. Le 7 novembre 1765, il épouse Marie Louise Delaroche, habitant rue de l’Arbre Sec, décédée le 3 octobre 1781. Il se remarie « officiellement » le 16 janvier 1798 avec Jeanne Françoise Aydrée, de trente ans plus jeune que lui, mère d’Abel-Remusat né dix ans plus tôt.

Les familles Aydrée (sous de nombreuses graphies! ) ne sont pas moins répandues dans la région de Besançon où Jeanne Françoise Aydrée est née le 13 octobre 1759. Abel-Remusat a exprimé à plusieurs reprises son attachement à cette région. En 1812, il écrit: « Besançon et la paroisse Ste Magdeleine sont le lieu natal de ma mère, et je me plais à les considérer de même; je suis presque aussi comtois que vous le désirez ». Des cousines de sa mère vivaient à Paris, d’autres parents y venaient. Mais malgré de nombreuses invitations, Abel n’a pratiquement jamais quitté Paris…

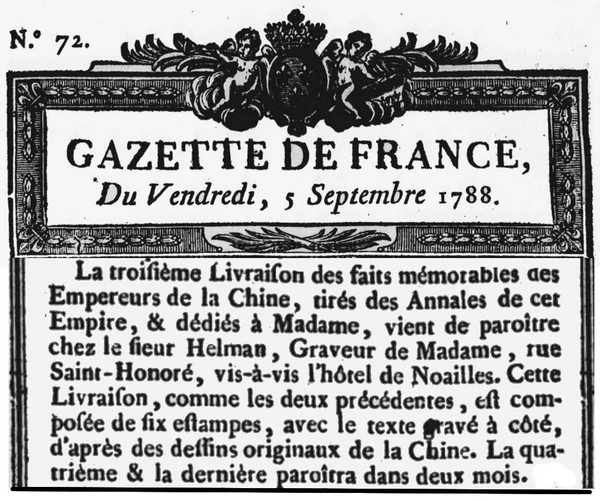

Au jour de l’accouchement de Jeanne Françoise Aydrée, la naissance d’Abel-Remusat ne fit pas la une dans la Gazette de France. Mais, incroyable prémonition des éditeurs ou délicate plaisanterie de la muse de l’Histoire, le journal y annonçait la parution des « Faits mémorables des Empereurs de la Chine tirées des Annales de cet Empire » magnifiquement illustrés. Car la Chine était déjà à la mode!

Au jour de l’accouchement de Jeanne Françoise Aydrée, la naissance d’Abel-Remusat ne fit pas la une dans la Gazette de France. Mais, incroyable prémonition des éditeurs ou délicate plaisanterie de la muse de l’Histoire, le journal y annonçait la parution des « Faits mémorables des Empereurs de la Chine tirées des Annales de cet Empire » magnifiquement illustrés. Car la Chine était déjà à la mode!

Malgré les affirmation d’un grand nombre de biographes de l’époque, Henry Remusat n’a jamais fait partie des « cinq médecins du Roi ». Dans l’Almanach Royal de 1782, vingt ans après ses études, il apparait bien comme « chirurgien suivant la Cour » mais de la Prévôté de l’Hotel du Roy qui s’occupe des causes criminelles et de police à la suite de la Cour. Il y figurera jusqu’en 1791. Cet office ne l’empêche pas d’avoir une clientèle privée mais lui assure un revenu régulier et une rente. En 1790, il figure sur « la liste des citoyens actifs et éligibles de la section des Tuileries » comme Remusat, chirurgien, rue Saint Honoré, marché des Quinze-Vingts. Il mourra le 22 août 1805, officier de santé, rentier de l’Etat, 140 rue Saint Honoré.

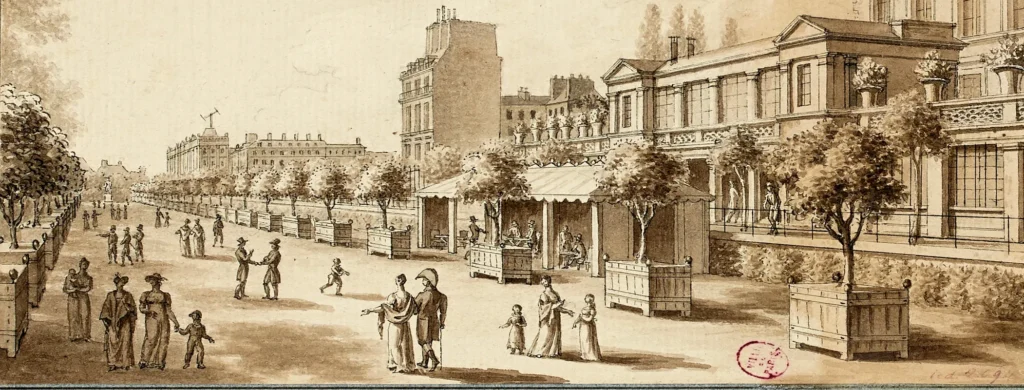

Le vieux village de la Ville l’Évêque avait été annexé à Paris en 1722. Sur ses jardins (ou ses marécages) s’étaient élevés, tout au long du XVIII° siècle, de nombreux hotels particuliers. La petite église du baptême d’Abel-Remusat disparaitra sous l’Empire lors de la construction de la Madeleine actuelle. La rue Saint Honoré était devenue un des principaux axes de Paris, le rue de Rivoli n’existait pas encore. Bordée au sud par le Louvre et les Tuileries, au nord par les quartiers de la place Vendôme et du Palais Royal, on y trouvait déjà ateliers et boutiques de la mode, de la bijouterie et du luxe.

Rue Saint Honoré, le 140, où Abel-Remusat passa son enfance et son adolescence, était situé à l’angle de la Rue Saint Nicaise, près du marché et de l’enclos des Quinze-Vingt et face au Palais Royal, haut lieu du monde des courtisanes et des prostituées. Des immeubles de trois ou quatre étages abritaient les boutiques sur la rue, les logements des propriétaires ou de la petite bourgeoisie au premier et au dessus le petit peuple des artisans, employés, servantes ou grisettes, sans oublier quelques nobles désargentés ou militaires à faible solde. La rue Saint Nicaise, située exactement entre le Vieux Louvre et les Tuileries, en était l’accès principal.

Mais Abel-Remusat a mal choisi l’année de sa naissance. Depuis dix ans, la situation économique s’est détériorée : fermiers et vignerons ont vu leur profit diminuer de moitié. Pour comble de malheurs, le 13 juillet 1788, un orage de grêle d’une violence inouïe a ravagé les cultures dans toute l’ile de France. S’en suit un terrible hiver : trois mois à moins 15°, la Seine prise de novembre à janvier... Fleuve gelé, routes verglacées : le trafic des voyageurs et le charroi des marchandises est réduit à néant. Les prix flambent; au printemps 1789 le prix du pain est passé de 7 à 15 sous puis à 36 sous les douze livres . En quelques mois, ce quartier apparemment calme et insouciant va devenir un des épicentres de la Révolution Française: la famille Remusat va se trouver aux premières loges pendant les dix premières années du petit Abel…

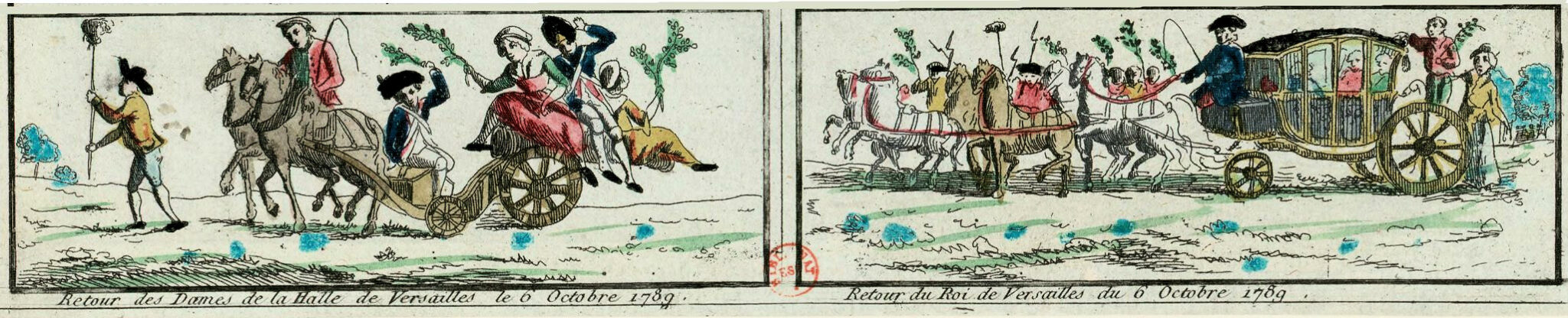

La Cour, siège du pouvoir, est à Versailles depuis un siècle. C’est encore là que les Etats Généraux deviennent pendant l’été Assemblée Nationale Constituante. Mais Paris gronde. Le 12 juillet, Camille Desmoulins appelle à l’Insurrection dans le Palais Royal, sous les fenêtres des Rémusat. Dans l’après-midi, aux Tuileries, lieu de promenade habituel de la famille, « Le Royal-Allemand, régiment de cavalerie commandé par le prince de Lambesc, charge la foule, faisant plusieurs blessés, peut-être des tués. »

Deux jours plus tard, la Bastille (à moins d’une demi lieue) tombe. Trois mois plus tard, le Roi est ramené à Paris, l’Assemblée s’installe aux Tuileries, salle du Manège. Devenant Constituante, Legislative, Girondine, Montagnarde ou Thermidorienne, elle sera pendant dix ans le centre du pouvoir révolutionnaire.

Les « clubs » (Feuillants, Jacobins) tout proches voient passer tous les grands noms de la Révolution. Rue Saint Honoré, émeutes, insurrections ou tentatives de coups d’Etat se multiplient. Le Comité de Salut public siège au Pavillon de Flore, au Louvre. Les habitants de la rue Saint Honoré verront défiler Louis XVI ramené à Paris après la fuite à Varennes, le Roi et la Reine condamnés à mort, les sinistres convois de charrettes vers la place de la Révolution (Concorde). En 1792, la guillotine sera érigée pendant près d’un an place du Carrousel, à quelques dizaines de mètres du logement familial.

La prise des Tuileries, qui fit 600 morts, le 10 Août 1792 avait marqué la chute de la Monarchie.

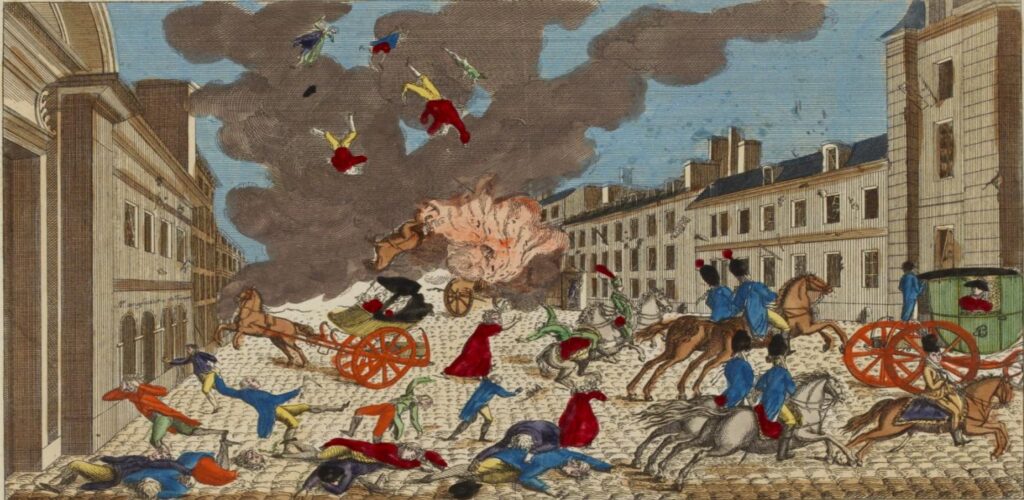

Le 7 Octobre 1795, les canons de Bonaparte laissent 300 morts sur les marches de l’église St Roch. La famille Remusat, là encore, est aux premières loges. Les gravures de l’époque nous donnent une idée des « immeubles » qu’ils habitaient.

Sept ans plus tard, le coup d’état du 18 Brumaire marque la fin de la Revolution. Mais la « machine infernale » visant le Premier consul, le 24 Décembre 1800, fait une centaine de victimes et 46 maisons de la Rue St Nicaise sont détruites ou rendues inhabitables ». Le quartier est bouclé, les maisons fouillées une à une; Abel, qui vient d’avoir 12 ans, n’a pas dû oublier cette nuit-là!

Peut-on attribuer à Abel-Remusat la même réaction que celle prêtée à l’orientaliste Saint-Martin, un de ses rares condisciples et amis : « Ses parents étaient d’honnêtes marchands établis aux environs de l’hôtel de ville, et que révoltaient les spectacles de désordre et de violence dont trop souvent ils étaient les témoins forcés. Cette impression, transmise dès l’enfance à St-Martin, fut sans doute pour beaucoup dans cette aversion instinctive avec laquelle il repoussa non seulement les manifestations populaires, mais toute participation du peuple aux affaires publiques. ».

« La sérénité règne dans les moments fugaces de calme de la tempête. »

« La sérénité règne dans les moments fugaces de calme de la tempête. »

Attribué à Confucius

Aux « moments fugaces de calme », le jardin des Tuileries offrait un terrain de jeu tout proche tout proche: « Un accident fâcheux qui lui arriva dans son extrême jeunesse, et aux suites duquel il échappa, grâces à l’habileté d’un père qui avait acquis une grande expérience dans la pratique de son art, et aux soins vigilants de la mère la plus tendre, mais qui exigea pendant plusieurs années les plus grands ménagements, fit une loi à ses parents de l’élever sous leurs yeux, et peut-être gagna-t-il plus qu’il ne perdit à cet isolement dans lequel il passa les années que, la plupart du temps, les enfants consacrent, hors de la maison paternelle, aux études des humanités, et dont il serait possible de tirer un meilleur parti, si trop de distractions n’en dépensaient sans profit une grande portion, et si l’on exerçait, sur un plus grand nombre d’objets dont la variété tiendrait lieu de délassement, leurs facultés qui ne demandent qu’à se développer et à s’étendre.(Sylvestre de Sacy) » Les témoignages de ses contemporains sur cet accident vont d’une légère coquetterie dans l’œil à sa perte complète. Ses portraits en gardent une discrète trace qu’accentue fortement un portrait-charge conservé à la bibliothèque de l’Institut. Il gardera une santé fragile ( et peut-être un brin d’hypocondrie) dont témoignent ses lettres.

Par ailleurs la plupart des écoles, autrefois tenues par des religieux, étaient fermées depuis le début de la Révolution et celle-ci ne s’était guère occupée de l’enseignement primaire. Malgré toutes ces difficultés, l’intelligence, la mémoire, la curiosité intellectuelle et la capacité de travail hors pair qu’on lui reconnaîtra toute sa vie lui permirent, avec l’aide de son père, (et de sa mère? A Besançon, 50% des filles étaient déjà scolarisées) d’acquérir des connaissances exceptionnelles dans tous les domaines : déjà les langues anciennes mais aussi l’histoire et les sciences naturelles. Féru de botanique, il consacre une grande partie de son temps à son herbier. Aujourd’hui, on parlerait d’autodidacte surdoué ou même de génie…

Pour l’enseignement « secondaire », il existait à Paris, sous l’Ancien Régime, de nombreux collèges qui avaient disparu dès le début de la Révolution. L’un des plus célèbres ( fondé par Mazarin), celui des Quatre-Nations, devint éphémère Collège de l’Unité, puis siège du Comité de Salut Public et enfin prison.

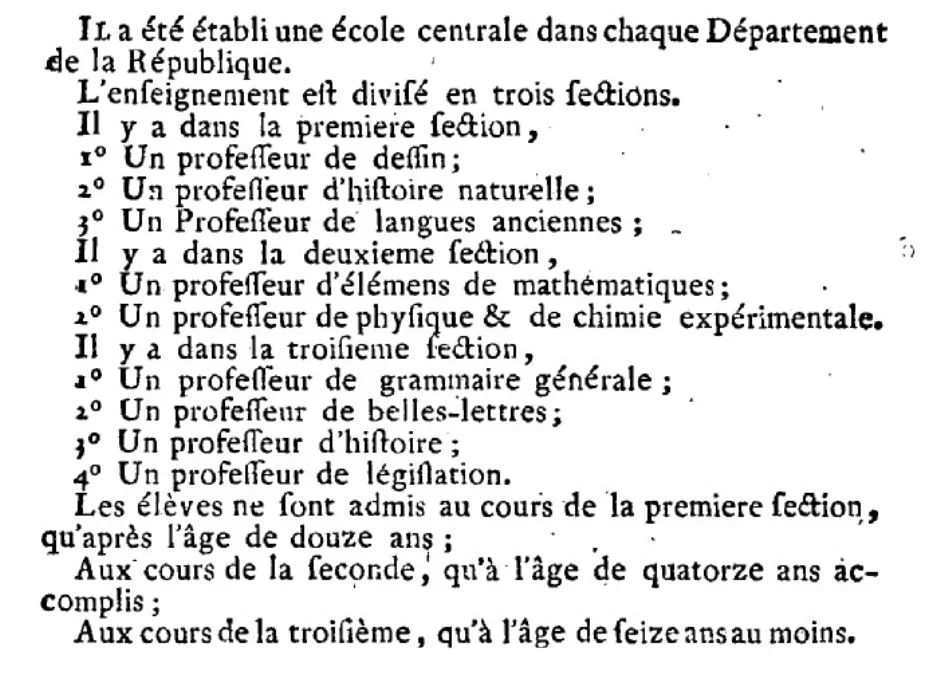

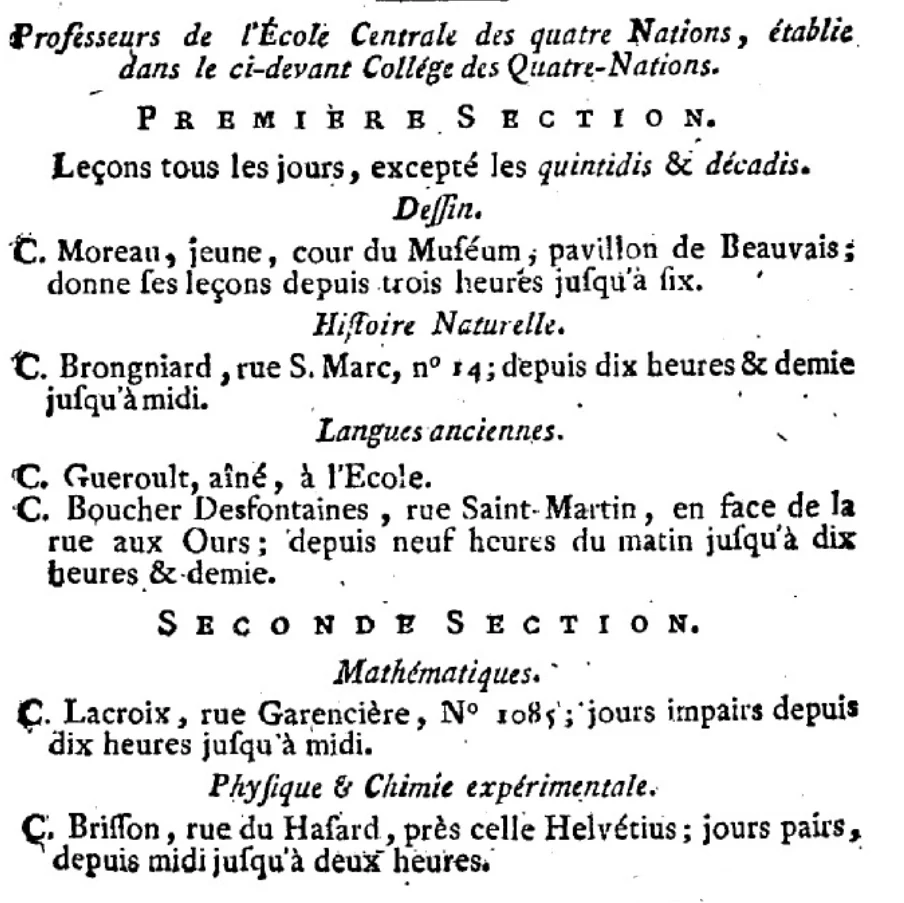

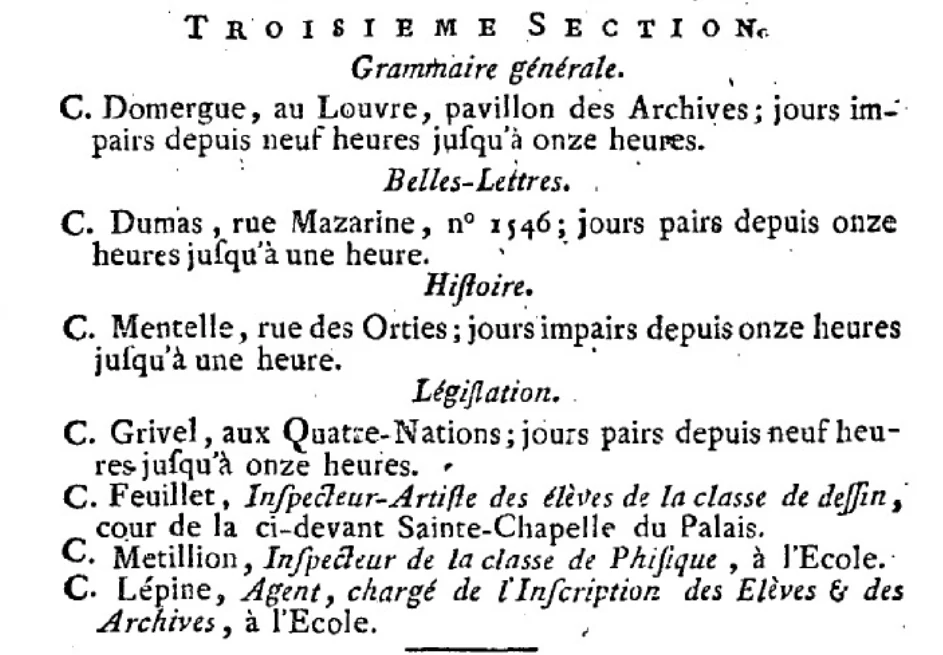

Mais, en 1795, le Directoire crée, sous le nom d’Ecole Centrale Supérieure, un établissement d’enseignement secondaire dans chaque département (trois à Paris). Le collège Mazarin renait de ses cendres sous le nom d’Ecole Centrale des Quatre-Nations.

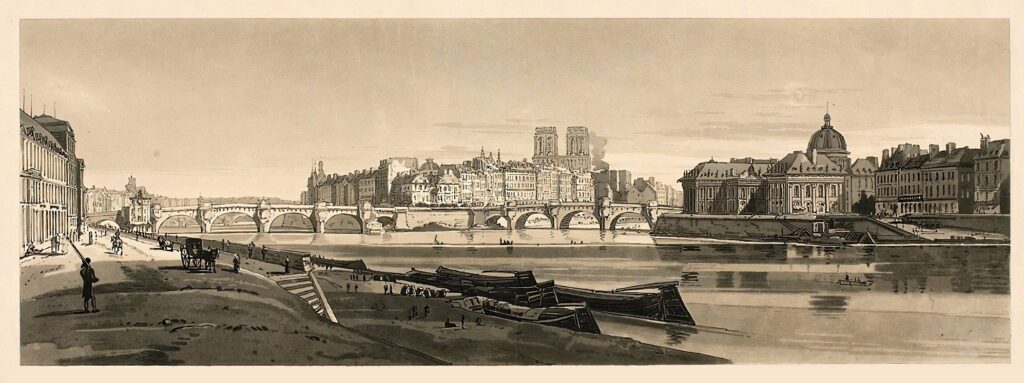

En 1803: Quai du Louvre Pont Neuf Ecole Centrale des Quatre-Nations

Le coup d’état du 18 Brumaire (9 novembre 1799) avait amené au pouvoir Bonaparte qui devient Premier Consul. Il s’attache à ramener la paix civile. Abel, cette fois-ci, a bien choisi l’année de son douzième anniversaire! Il va sortir du cocon familial, emprunter le Pont Neuf pour traverser la Seine et intégrer les Quatre Nations.

La chronologie de ses études est difficile à préciser. Elles ont pu commencer en octobre 1800, à douze ans révolus. Chacune des trois sections durait deux ans (sauf exception d’âge pour un élève brillant?). Les élèves étaient, pour la plupart, issus de la petite bourgeoisie.On aurait pu craindre des difficultés pour un enfant élevé jusque là en vase clos. Mais Abel y contracta des amitiés avec quelques-uns des ses condisciples qui vont l’accompagner toute sa vie et ses professeurs ont dû vite le remarquer… Il semble donc parti pour six années de stabilité studieuse.

Mais le Premier Consul entreprend une profonde réforme de l’Etat. En 1801, il installe l’Ecole des Beaux Arts aux Quatre-Nations et l’Ecole Centrale doit déménager. Elle hérite du vieux collège Du Plessis, rue St Jacques, près de l’ex collège Louis le Grand devenu Prytanée Français puis Lycée Impérial en 1805. Le collège Du Plessis avait, lui aussi, servi de prison sous la Terreur. Il avait besoin d’aménagements et ce n’est qu’en 1804 qu’enseignants et élèves l’occupent. L’année suivante il est annexé par le Lycée Impérial. Abel porta-t-il l’uniforme et le bicorne imposé aux élèves? Profita-t-il des exercices militaires pour encore enrichir ses collections minéralogiques ou son herbier?

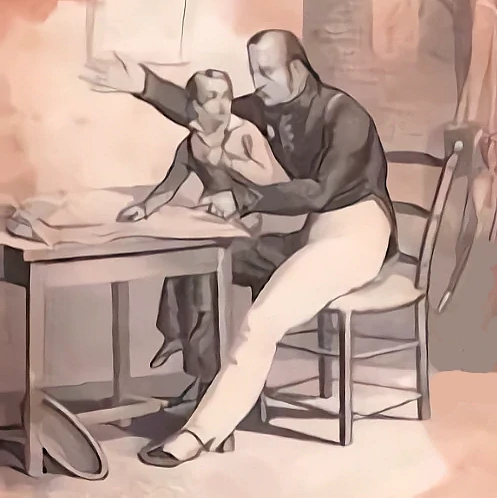

La mort de son père en 1805 et la perte de sa « rente d’état » mettent la famille dans une situation délicate. Sans grand enthousiasme, il s’orente vers des études de médecine. Mais le hasard d’une rencontre va lui permettre de découvrir sa véritable vocation. Se pose alors un véritable dilemme que sa brillante intelligence et son extraordinaire capacité de travail vont résoudre: la médecine ou le chinois?