Les notices sur Abel-Remusat dans les nombreux dictionnaires biographiques du XIX° siècle, après quelques lignes sur son enfance et son adolescence, se consacrent généralement à sa vie « professionnelle ». Comme les quelques éloges prononcés après sa mort, elles sont généralement dithyrambiques, voire hagiographiques. Mais il eut des concurrents universitaires ou des adversaires politiques; on y trouve donc parfois des remarques aigres-douces ou subtilement venimeuses: charlatanisme, arrivisme, jésuitisme!. Sa collaboration, avec Antoine -Jean Saint-Martin , en 1828, à la fondation du journal ultra-royaliste « L’Universel » lui attira des critiques acerbes. Son nom apparait, dans quelques ouvrages de l’époque, nous laissant néanmoins entrevoir une vie sociale moins austère Mais on ne trouve, dans les journaux, aucune allusion à sa vie privée qui pourrait donner un peu de vie à cet apparent bénédictin laïque cloitré dans sa bibliothèque. Heureusement, de précieuses lettres à deux amis, Jeandet et Weill, nous ont été conservées. Elles permettent de colorer un portrait personnel jusque là assez gris terne…

Deux biographies, l’une (bio1)du maire de Verdun L.Gauriot, l’autre(bio2) de P.L.Caffe ont paru au moment de sa mort. Elles figurent en-tête du dossier NAF 6518 de la Bibliothèque Nationale. Elles ouvrent la publication de plusieurs dizaines de lettres d’Abel-Remusat à Jeandet sur près de vingt ans. Les Archives départementales de Macon (F 1384) conservent aussi sept lettres. Toute cette correspondance est précieuse même si Remusat y parle plus souvent de lui que de Jeandet! Heureusement un lointain descendant de Jeandet a publié de très intéressantes lettres de famille (www.fumey-jacques.com) qui font apparaitre des conditions de vie parfois très difficiles .

Les années d’enfance

Le 28 novembre 1788, les cloches de l’église St Jean Baptiste, dans la petite ville de Verdun sur le Doubs, ont sonné pour le baptême de François, né la veille, fils de Claude Jeandet, maitre cordier, et de Claudine François. Il entre dans une famille nombreuse et (sans fortune): « Notre mère, fatiguée déjà d’avoir mis au jour treize enfants, a été en outre un des bras qui portait la vie partout (lettre à son père en 1836) »... Verdun semble avoir vécu la Révolution sans grand excès.

« Il ne fréquenta pour collège que l’école de cette petite ville; son seul maitre de latin (indispensable pour la médecine) fut un honorable habitant de Verdun, M. Chapuis… (dont il épousera la fille Anne en 1815)…A quinze ans, il avait terminé ce qui constituait alors les études classiques…(bio1).

Le départ à Paris

Il va alors quitter Verdun avec la bénédiction de son père : « Si je peux parvenir à te voir un jour un homme instruit, quelle satisfaction pour moi et pour toute la famille et encore plus pour toi puisque c’est pour ton bonheur mais il faut travailler… je pense trop bien de ton côté pour que tu en uses autrement (lettre de son père, 26 octobre 1804) » .

« En 1804, Jeandet vint à Paris pour y étudier la médecine, acceptant pour domicile un galetas qu’un oncle, rude travailleur, lui donna dans une des dépendances des Messageries de la rue Notre-Dame-des-Victoires »(bio2).

La loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) instaura des écoles de médecine qui deviendront facultés en 1808… . A Paris a été créé un concours d’entrée. La gratuité, envisagée sous la Révolution, a été abandonnée et les droits universitaires rétablis. Pour qu’un étudiant sans trop de ressources survive, il faut faire appel aux relations familiales ou amicales « Mr Simonot m’a promis qu’il chercherait les moyens de pouvoir t’être utile ainsi j’espère que tu observeras avec la plus grande attention ce qu’il te dira… Mr Fresne m’a promis que tout ce qui serait à son pouvoir pour te rendre service qu’il ferait son possible, que tu pouvais y aller quand cela te fera plaisir et même qu’il parlerait à ton oncle s’il voulait te nourrir tu serais bien plus tranquille » .

« Je te fais passer 24 fr et deux pièces de trente sous que tu trouveras dans ton bas de laine ce qui fait 27 f dont il y aura 30 sous pour ton frère plus une culotte, le gilet demandé, un mouchoir noir neuf, des pièces pour ton habit et du fil de toutes espèces et couleurs avec ton dictionnaire français, pour à l’égard de botte et redingote tu n’auras qu’à parler à ton oncle qui t’achètera tout cela et je lui rembourserai à vue du compte qu’il m’enverra. Pour ce qui regarde la panse ta tendre mère t’envoie dans la même caisse où sont enfermés tes effets, adressé à ton oncle François, pour te remettre savoir un pot de confiture, un de beurre et un de fromage fort que la cousine Richard t’envoie… ».

2 Décembre 1804 – Le cortège traverse le Pont Neuf, en direction de Notre Dame, pour le couronnement de Napoléon

…comme l’on se prépare à faire une grande fête le jour du couronnement, je vous invite tous à bien prendre vos précautions pour qu’il ne vous arrive aucun malheur, c’est ce qui nous met inquiet jusqu’à ce qu’il soit fait; suivant le bruit qui court il parait qu’il y aura une populace immense…(lettre de son père, 26 octobre 1804) ».

La rencontre avec Abel-Remusat

Comment un jeune élève parisien de 16 ans, encore au collège des Quatre-Nations, et un étudiant en médecine du même âge, venu d’une bourgade provinciale, ont-ils pu se rencontrer dans un ville de 500 000 habitants? Probablement grâce à un large réseau d’appui aux enfants doués de la famille, proche ou lointaine, de cousinages à la mode de Bretagne (ou de Franche-Comté). « Maman, votre tante, que votre silence affligeait …N’oubliez pas que vous êtes mon cousin, fils du premier mari de ma tante Klein » écrira Abel-Remusat à Jeandet en 1807/8 (NAF 6518). La mère d’Abel et sa tante interviendront souvent pour aider Jeandet. Il rejoint l’éphémère « Société Philanthropique », fondée par Abel, dit Mégaclès, où il reçoit le nom de Philoclès. Plus tard, Abel écrira: « … je vous rappellerai ces jours heureux où nous perdions si délicieusement le temps en bagatelles, où nous parcourions des bouquins avec tant de volupté, où nous dévorions avec tant d’attention les listes des bouquins à vendre ». Ses premières lettres témoignent d’une amitié sincère, exprimée en termes romantiques passionnés, qui ne résistera pas à vingt ans de succès pour l’un et d’échecs pour l’autre…

Les études de médecine

Le doctorat en médecine ou chirurgie était obtenu après trois années d’études, terminées par cinq examens et une thèse en français ou en latin. A Paris, il existe une concours d’entrée. Les trois années d’études, « commençants, commencés et avancés », sont partagées en cours d’hiver et cours d’été. Les deux premières années font quatre mois de stages pratiques, les « avancés » sont en stage toute l’année en clinique de perfectionnement. Si Abel est entré en Médecine en 1805, juste après la mort de son père, ils ont été condisciples. Mais Jeandet a-t-il pu valider sa troisième année qui devait terminer l’été 1807?

Vers la guerre

La première lettre du dossier NAF 6518 (de septembre 1806) est encore destinée à J.P Jeandet, Esmans, en Seine et Marne, chez son oncle François. Mais, au début au printemps 1807, il a annoncé son départ volontaire de Verdun sur le Doubs vers le Service de Santé de l’armée impériale. « Le chagrin que cela m’aurait causé a été adouci par l’idée que ce n’était que pour obtempérer aux désirs de vos parents et que n’étant pas tombé au sort il est entièrement à votre disposition de revenir quand il leur plaira (Abel NAF 6518) ». Les parents de Jeandet y ont peut-être vu un moyen de continuer sa promotion sociale ou de le mettre à l’abri des cinq ans de la conscription. Il va devenir « chirurgien sous-aide major » au 10ème régiment de l’infanterie légère de l’armée du Rhin. « C’est sans doute un grand malheur d’être chirurgien d’armée mais c’en serait bien un autre encore d’étre soldat » lui écrira Rémusat.

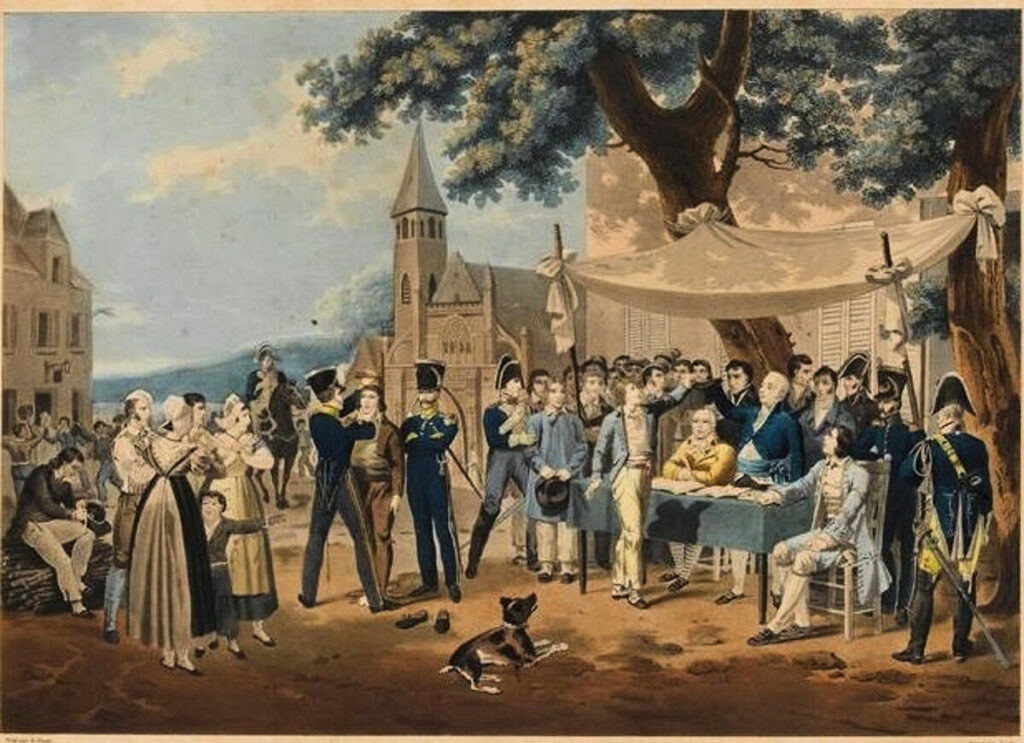

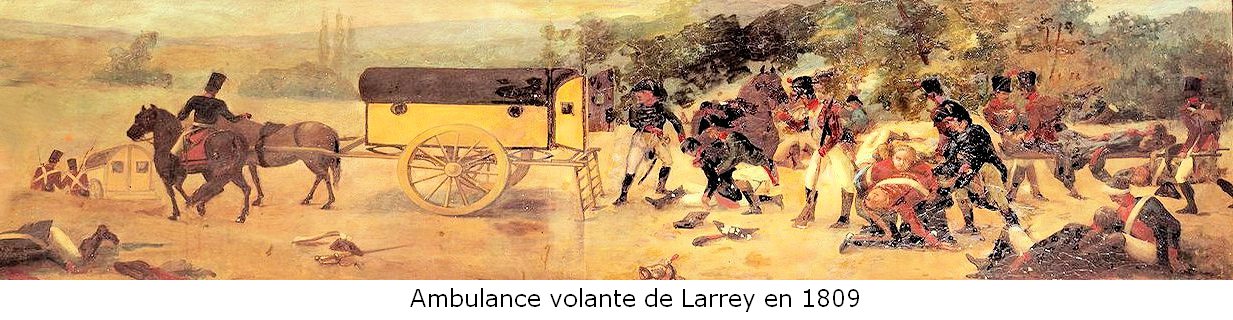

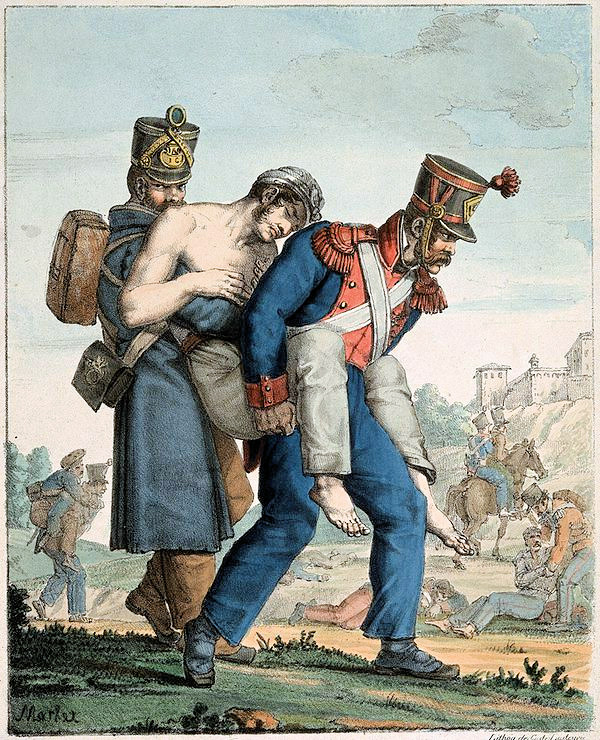

Une loi avait institué en 1798 le service militaire et la conscription. Les conscrits étaient tirés au sort dans leur classe d’âge pour 5 années de service militaire. A partir de 1805, les guerres napoléoniennes demandent de plus en plus d’hommes. À la fin de l’année 1806, la cadence des levées s’accélère en même temps que le nombre d’hommes exigés augmente. Le 4 décembre 1806, quatre-vingt mille hommes de la classe 1807 sont demandés (Annie Crepin). Mais pour les Services de Santé, on pouvait servir volontairement par « une commission » sans être militaire de carrière. Y avaient accès les médecins, et les étudiants en médecine, qui parfois n’avaient que quelques mois de formation! Le chirurgien « sous-aide major » ou de « 3ème classe » était au plus bas de la hiérarchie des officiers de santé, marchant à pied, bivouaquant avec les troupes, au coeur des combats. Malgré les efforts de la famille Remusat auprès de leurs relations civiles ou militaires, Abel n’obtint pas l’aide-majorat…

1807-1808 Campagne de Prusse et de Pologne – Les hôpitaux

Hopital de campagne improvisé

En mai 1807, Jeandet est au 10° régiment d’infanterie légère de l’Armée du Rhin. La campagne de Pologne va se terminer après la victoire d’Eylau par le traité de Tilsit en juillet. Elle aura fait plus de 17000 victimes dans les rangs français qui s’jouteront aux survivants d’Ulm et d’Austelitz. Hopitaux de campagne improvisés ou réquisitionnés dans les villes sont débordés. Le Service de Santé, peu estimé, manque de personnel; des étudiants de 1ère année deviennent chirurgiens. Jeandet, un peu moins expérimenté, n’en fait pas moins un terrible apprentissage aux quatre coins de l’Allemagne. D’Elbing, il passe à Berlin pour la fin de l’année. Au printemps 1808, on le retrouve à Stettin puis à Vienne et à Krkov avant de revenir à Berlin. En janvier 1809, il est à Stettin, puis à Bergen et à l’île de Rugen sur la Baltique. A Paris, Remusat avait imaginé le « déplacement » de Jeandet comme un agréable voyage dans le Nord pour courtiser les belles Allemandes et apprendre leur langue. Les communiqués de la Grande Armée, qu’il est assez intelligent pour lire entre les lignes, et probablement les lettres de Jeandet (que nous n’avons pas) lui ouvrent les yeux sur la dure réalité de la vie de son ami. La famille Remusat multiplie les démarches pour essayer de le faire revenir en France, sans aucun succès, car les hostilités vont reprendre.

1808-1809 Sur les champs de bataille

Le 10 avril 1809, l’armée autrichienne attaque les forces françaises en Bavière, alliée de Napoléon. Le 10° d’infanterie légère est engagé. « L‘infanterie légère, créée par Bonaparte, était composée de jeunes soldats à pied : « des fantassins, formés pour combattre en première ligne, dans les conditions les plus exigeantes. Ces soldats étaient l’épine dorsale de l’armée française. » Jeandet va se trouver au cœur des combats. La bataille d’Eckmühl, le 22 avril, ouvre une campagne sanglante avec près de 8000 morts ou blessés. Un mois plus tard, à Essling, les pertes françaises sont très lourdes : 6.000 morts et 18.000 blessés. Enfin, à Wagram, le 6 juillet, ce sont 25.000 morts ou blessés et 10.000 disparus dans les rangs français.

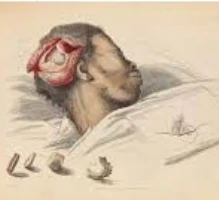

Au soir de la « glorieuse victoire » de Wagram, parmi les blessés et les morts qui jonchent le champ de bataille, ses camarades retrouvent le « chirurgien sous-aide major » François-Philoclès Jeandet, de Verdun sur le Doubs… Grièvement blessé, « les os du crane fracassés », il est trépané et survit miraculeusement. Il réussit à retourner chez son père, à Verdun. Réformé, sa carrière militaire est terminée. En juin 1810, il obtient enfin une pension de retraite.

Il gardera toujours des traces de sa blessure : « Je crois vous avoir déjà dit que ma maladie était des douleurs de tête intolérables… je néglige depuis longtemps de porter sur la plaie résultante de mes blessures une plaque de métal qui la garantisse de l’action et de choc d’un corps extérieur, j’eu le malheur dernièrement de me heurter légèrement cette partie; de là déchirure à la cicatrice, plaie nouvelle, douleurs à la tête et autres accidents qui m’ont forcé d’entrer à l’hopital… » ( lettre Fumey ).

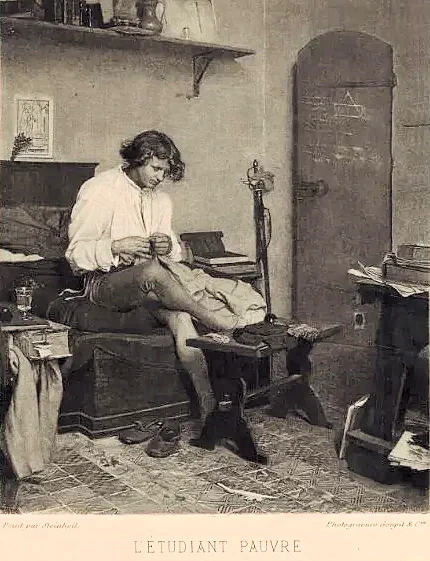

1810-1813 Retour à la Faculté de Médecine de Paris

Malgré sa blessure, qui n’affectera jamais ses remarquables capacités intellectuelles, il décide d’achever ses études de médecine à Paris dès la rentrée 1810. Plusieurs lettres à sa famille (Fumey) décrivent les énormes difficultés matérielles de sa vie parisienne: « après avoir liquidé quelques dettes , je n’ai pas eu un denier, contraint de proportionner mon régime avec mes moyens, je me suis mis à une diète purement végétale, mangeant du pain et buvant de l’eau…. » Difficulté supplémentaire, un de ses frères vient le rejoindre: « Les 1000 francs que vous nous offrez sans y comprendre ma pension seront insuffisants, car cette somme qui vous parait assez forte et qui l’est en effet dans un pays comme le notre se dissipe ici avec une rapidité merveilleuse quand on a dans Paris deux personnes à loger, chauffer, habiller, chausser, coiffer, nourrir, payer des cours, des inscriptions, acheter des livres etc, etc… Soutenir un pareil entretien avec semblable somme, paraîtra à tout le monde une chose absolument impossible… »

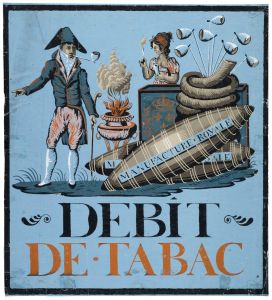

Il habite une mansarde, 32 rue des Noyers, près de la place Maubert. A la recherche de ressources supplémentaires, en 1811, il écrit même à son père : « L’empereur accorde aux militaires retraités une quantité considérable de places…. Il n’en est aucune que je ne sois à même de remplir et j’ai des droits plus qu’un autre pour solliciter, non que je veuille quitter mon état, mais il en est ou je me ferai fort bien remplacer; …un entrepôt ou simplement un débit de tabac est une chose qu’une femme peut fort bien faire marcher. Une de mes sœurs se chargerait de cela et quelque mince que fut le produit il serait toujours proportionné à la peine qui est presque nulle… ».

En 1813…L’aperçu que je vais vous en tracer vous fera voir si ce que vous nous envoyez est capable de suffire à nos besoins. Trois mois de logement à 24 francs par mois font déjà 72 francs . Acheter du bois 25 francs au moins, 48 francs que mon frère sera obligé de donner pour pouvoir disséquer pendant cet hiver. trois mois de cours de mathématiques à 14 francs par mois 42 francs.

Toutes ces différentes sommes prélevées sur notre trimestre il nous resterait à peu près 160 francs or sur cette dernière somme il faut encore prendre pour acheter plusieurs livres de mathématiques dont j’ai grand besoin, se vêtir, se blanchir et encore de plus se nourrir. Pour peu que vous y pensiez vous-même, vous apercevrez qu’il est absolument impossible de satisfaire à toutes ces choses… ».

Malgré toutes ces difficultés, Jeandet, d’une force de caractère rare, réussit à terminer ses études et se prépare à présenter sa thèse. Une dernière péripétie la retarde: » Il prit au sérieux son role de candidat appelé à soutenir sa thèse et osa discuter contre le professeur Petit-Radel (bio2) ».

« J’ai trouvé un obstacle … vous vous rappelez quelques-unes des idées libérales que j’ose y proférer. A notre école, les thèses passent par un conseil qui nomme un président… Par une fatalité qui s’attache à me poursuivre toujours, j’eu pour président un de mes professeurs le plus diamétralement opposé à ma profession de foi ; je lui présentai ma thèse qu’il garda pendant huit jours, me priant de repasser chez lui à cette époque… Alors s’engagea une discussion de plus d’une heure ou il chercha à renverser toutes mes propositions. Je soutins la dispute avec d’autant plus de chaleur que je m’aperçus bientôt de la faiblesse de mon adversaire… la bonne cause se trouvant entièrement de mon côté. Cependant à quelques provocations étrangères à la nature de la discussion de la part du professeur, je pris feu, le résultat de toute cette controverse fut que le professeur refusa nettement de vouloir présider une thèse dont les idées avaient le malheur de ne pas cadrer avec les siennes. Je sortis emporté par un mouvement de colère dont j’avais peine à modérer l’éclat. J’allai auprès de mon ami Remusat. Nous convînmes qu’il fallait insister sur la représentation et je portai encore une fois ma thèse pour obtenir un nouveau président. Ne vous inquiétez pas au reste de tout ce petit grabuge, riez-en comme moi, parce que l’issue ne peut être que comique. » (lettres à son père sur le site Fumey)

La thèse est enfin soutenue avec succès le 28 décembre 1813: Réflexions sur la nature et le traitement de la fièvre ataxique aigue. Il la dédie à un de ses jeunes frères, mort à 17 ans de cette maladie. Jeandet va retourner à Verdun sur le Doubs.